田代は今年の2月と5月にこの小さな島を訪れ、数日間の滞在中に出会った現地の人々を撮影した。前作の写真集『はまゆりの頃に 三陸、福島 2011~2013年』(里山社、2013年)が2年間に撮影期間が及ぶ長期のシリーズで、453点もの肖像写真を収録した大作だったことを思えば、「ウルルンド」をめぐる2つの取材旅行はごくささやかな規模である。B5変形72頁の小冊子という体裁をとった本書は、旅のささやかさを仕様においても体現していると言えよう。

中島水緒

-

田代一倫写真集『ウルルンド』をめぐる覚書

- 2017年10月26日 21:18

- ART&レビュー

- Foto&Critic

田代は今年の2月と5月にこの小さな島を訪れ、数日間の滞在中に出会った現地の人々を撮影した。前作の写真集『はまゆりの頃に 三陸、福島 2011~2013年』(里山社、2013年)が2年間に撮影期間が及ぶ長期のシリーズで、453点もの肖像写真を収録した大作だったことを思えば、「ウルルンド」をめぐる2つの取材旅行はごくささやかな規模である。B5変形72頁の小冊子という体裁をとった本書は、旅のささやかさを仕様においても体現していると言えよう。

-

モードでも、モデルニテでもなく:秋本将人のドローイングについて

- 2017年05月26日 22:09

- ART&レビュー

- OPINION&Critic

(fig.1)秋本将人《ツヤと軽やかさが共存した揺れ感ストレートに視線が集中》(左上から右下: ホワイト, ブロンド, グレー, レッド, ブラウン, ブラック)(2013、鉛筆、ニュースプリント紙、29.7×21.0センチ)。*ヘアスタイル、タイトルに使用したフレーズは『大人のための美人ヘアカタログ〈2013年春夏号〉』(宝島社)を参考、引用

» すべて読む

-

【告知】『Witchenkare(ウィッチンケア)』(vol.8)に寄稿

- 2017年04月15日 17:23

- 告知

- 自著紹介

-

開かれ/閉じる身体と《40声のモテット》

- 2017年02月05日 21:59

- OPINION&Critic

- ART&レビュー

人はなぜ歌うのか。人は歌によって、どこに赴こうとするのか。

木村敏は有名な「あいだ」の概念を説明する際、しばしば合奏の例を用いた[註1]。木村によると、理想的な合奏が成立するためには、音が合うということより以前に、まず「間」が合わなければならない。「間が合う」とは、演奏者一人ひとりの「内部」で鳴っている音楽が、同時に他の演奏者との「あいだ」の場所=「虚の空間」でも鳴っているような事態である。では、複数の演奏者が楽器音のタイミング(間)をピタリと合わせられるのはなぜか。相手が奏でた音を聴いてから自分の音を発するのでは、わずかとはいえどうしても遅れが生じてしまう。

木村の考えはこうだ。演奏者はこれから演奏する音や休止を予期的に先取りし、そこに演奏行為を合わせていくことで周囲と音楽を成立させているのではないか。われわれが経験するのはいつも、すでに演奏された音楽の知覚もしくは記憶であるか、これから演奏する音楽の予期のどちらかである。つまり、タイミング(間)を合わせるために演奏者が意識を集中させるのは、自分の頭の中で鳴っている仮想的な旋律なのだ。

表出された音ではなく、いまだ実現していない音に照準を合わすという考えは面白い。「理想的な合奏」という全体像に同期するために、個々の演奏者はおのれの内部へと意識を閉ざす必要があった。これは、楽器演奏だけでなく合唱の場にも当てはまることかもしれない。調和に向けて「個」と「全体」が溶け合い、演奏者(歌い手)の意識と身体が開きつつ閉じるような状態。矛盾に思える様態も具体例に即して考えれば腑に落ちるときがある。私が木村の合奏論から思い出したのは、ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミュラーによるサウンド・インスタレーション作品《40声のモテット》(2001)だった。

-

さえずりが満ちる場所:「あいちトリエンナーレ2016」におけるラウラ・リマの《フーガ》について

- 2016年10月09日 19:31

- ART&レビュー

- OPINION&Critic

先日、「あいちトリエンナーレ2016」の3会場(名古屋、岡崎、豊橋)を1泊2日の小旅行で巡った。豊橋会場の小林耕平、岡崎会場のハッサン・ハーン、名古屋・長者町会場の今村文など、印象に残った展示はいくつかあったが、ここでは豊橋会場の水上ビルで見たラウラ・リマの《フーガ》について雑感を記しておきたい。

水上ビルとは豊橋駅付近から約800mに渡り複数の建物が軒並み連ねる古いアーケード商店街のこと。ラウラ・リマの《フーガ》は、この商店街の中にある4階建ての狭小ビルを使ったインスタレーションで、100羽もの小鳥が建物中に放し飼いにされている。訪れた人はこの「小鳥屋敷」を探索することが出来るのだが、もちろん小鳥に触ったり無闇に近づいたりする行為は禁止だ。小鳥たちを驚かさないように、金網を張り巡らした入口から二重のドアを経て室内に入ると、さっそく桜色のくちばしを持つ愛らしいブンチョウがつがいで迎え出てくれた。

» すべて読む-

「奇跡」のその後:映画『ルルドの泉で』によるカール・ドライヤーへの応答

- 2016年08月04日 00:06

- MOVIE&レビュー

- OPINION&Critic

-

「恋愛映画」は誰のためにあるのか――「(500)日のサマー」における「真実」と「言葉」(alternative edition)

- 2016年06月06日 05:23

- MOVIE&レビュー

- OPINION&Critic

(0)

文章を書く者はいつも、「自分はなぜ書くのか」という問いの周辺を堂々巡りして、その核となる部分を言い当てられずにいる。書く作業を「未来のわからなさ」に向けて自分を投げ出すようなものとするならば、テキストを書き直す行為は、季節を跨いでこの「わからなさ」と再びつきあうことの表明となる。本稿は、2014年製作の私家版テキスト(「恋愛映画」は誰のためにあるのか―「(500)日のサマー」における「真実」と「言葉」)を加筆修正し、若干の変奏を加えたものである。

» すべて読む

-

小冊子販売のお知らせ---第22回文学フリマ東京へ出品。

- 2016年04月25日 22:25

- 告知

【概要】第22回文学フリマ東京 2016年5月1日(日)サークル名:西荻西口(ニシオギノニシグチ)ブース:タ-21

- ジョルジョ・モランディの「見えるもの」と「見えないもの」 B6判、8p、2016年

- 「恋愛映画」は誰のためにあるのか――「(500)日のサマー」における「真実」と「言葉」 B6判、16p、2014年

各50円(予定)です。

-

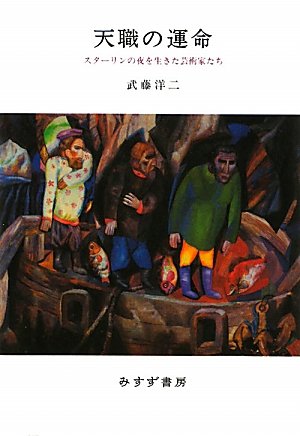

危機の時代の芸術家:『天職の運命』からモランディまで〔後編〕

- 2016年04月02日 05:24

- 書評

- ART&レビュー

-

危機の時代の芸術家:『天職の運命』からモランディまで〔前編〕

- 2016年03月03日 22:31

- 書評

- ART&レビュー

-

荒木 優太の新刊

荒木 優太の新刊- 仮説的偶然文学論 (哲学への扉)

- 出版:月曜社

- 2018-05-24

-

荒木 優太の新刊

荒木 優太の新刊- 貧しい出版者 政治と文学と紙の屑

- 出版:フィルムアート社

- 2017-12-22

-

荒木 優太の連載「在野研究のススメ」が本になりました

荒木 優太の連載「在野研究のススメ」が本になりました- これからのエリック・ホッファーのために

- 出版:東京書籍

- 2016-02-24

-

荒木 優太の単著

荒木 優太の単著- 小林多喜二と埴谷雄高 [文庫]

- 著者:荒木 優太

- 出版:ブイツーソリューション

- 2013-02-20

-

![群像 2015年 11 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Po0v6LUML._SX110_.jpg)

荒木 優太が第59回群像新人評論賞で優秀作に選ばれました

荒木 優太が第59回群像新人評論賞で優秀作に選ばれました- 群像 2015年 11 月号 [雑誌]

- 出版:講談社

- 2015-10-07

-

東間 嶺が寄稿しました

東間 嶺が寄稿しました- ウィッチンケア第9号(Witchenkare vol.9)

- 出版:yoichijerry

- 2018-04-01

-

東間 嶺が寄稿しました

東間 嶺が寄稿しました- Witchenkare(ウィッチンケア)第8号

- 出版:yoichijerry

- 2017-04-01

-

東間 嶺が寄稿しました

東間 嶺が寄稿しました 荒木 優太が寄稿しました

荒木 優太が寄稿しました- Witchenkare(ウィッチンケア)第7号

- 出版:yoichijerry

- 2016-04-01

-

東間 嶺が寄稿しました

東間 嶺が寄稿しました 荒木 優太が寄稿しました

荒木 優太が寄稿しました- Witchenkare(ウィッチンケア)第6号

- 出版:yoichijerry

- 2015-04-01

-

東間 嶺が寄稿しました

東間 嶺が寄稿しました- Witchenkare(ウィッチンケア)第5号

- 出版:yoichijerry

- 2014-04-01