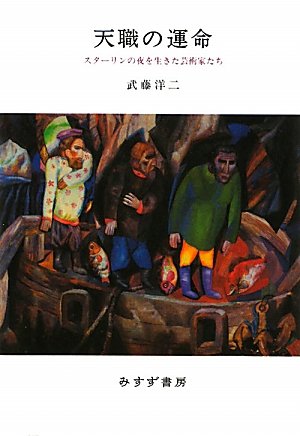

昨年11月に新宿文藝シンジケートの読書会で亀山郁夫の『ロシア・アヴァンギャルド』(岩波新書、1996年)が課題図書に取り上げられたが、『天職の運命』の舞台はロシア・アヴァンギャルドの前衛的な芸術運動が終息に向かったスターリン独裁政権下のソヴィエトだ。1932年、ソ連共産党中央委員会が「社会主義リアリズム」を標榜すると、既存の芸術団体の自主的活動は政府によって禁止され、文学、音楽、美術、演劇、映画などあらゆる芸術の統制がはじまった。知識人だけでなく一般市民の生活も監視下にあった極限の時代を、文学者、詩人、画家、音楽家たちはいかに生きたのか。『天職の運命』はロシア文学・芸術を専門とする著者が、長年の資料精査を踏まえて独裁政権下の芸術家の生き様を追ったドキュメントである。註を一切省いた体裁は、研究書というよりもひとつの読み物としての質を備えており、歴史映画の大作数本分にも値するほどのボリュームがある。

社会が危機的状況を迎えたときの芸術家の振る舞いというものを考えたくて本書を再読しているのだが、この時代の芸術家たちの選択は「抵抗/恭順」などという単純な二項対立では語ることができない。なにしろ、独裁者の気まぐれと報告書への帳尻合わせのために粛清の犠牲者の数が変動するような時代である。生きるために時局を読んで作風を変化させるにせよ、自分が信奉する芸術に殉じて餓死するにせよ、各々の芸術家が選んだ生き方はそれぞれにとって切実な選択だったのだと想像される。

文学界に粛清の嵐が吹き荒れた1930年代においては社会主義を無邪気に讃えて権力に媚び、ドイツ軍に包囲されたレニングラードに身を置いているあいだは、自身に降りかかるかもしれない災難への恐怖を原動力に、労働者を鼓舞する詩を書いて市民の連帯者にまわる。このような転向の背後にある構造を、著者は鋭利な刃物を思わせる視点で次のように看破する。

「一九三〇年代に自国の地獄の火中で命ひろいした知識人が、一九四〇年代になって外敵との戦争にほっとさせられる。(…)史上最悪の敵を、たとえどのような程度であれ、「安堵をもたらす」と感じるのは、人をストレス漬けにする不幸な体制のなかでのみありうる幸福、構造的不幸がなければ存在しない幸福なのである。」(351頁)

インベルが封鎖されたレニングラードで執筆に情熱を傾けられるのは、ドイツ軍という最悪の外敵に対する恐怖がこれまでの創作の動機に取って代わっただけのことだ。とはいえ著者のインベルに対する眼差しは全面的に非難の調子を帯びているわけではなく、「誰よりも早く新しい状況に適応しようとする欲望が強い」「人生にたいして常に戦闘的」(468頁)との人物評も与えているのだが。

生涯を通じての保守主義者の他方には、手放しは称賛できなくとも眩しさを感じさせる生き様を選んだ芸術家たちの存在がある。画家のパーヴェル・フィローノフは国家の保護を受けることを決然と拒んだ恐るべき意志の持ち主である。彼は芸術アカデミイの教授職という地位と安全を約束されたポジションを断り、スターリンの肖像画を描いて生活費を稼ぐこともせず、「基礎代謝量と創作するのに必要な熱量を自分の体に与えるだけの範囲内で頼まれた仕事をこなす」(329頁)。未来の国立美術館に自分の作品を寄贈することを夢見たフィローノフは、一般労働者に支給されるわずかな量のパンでは命を繋げず、57歳という早さで生涯を閉じた。死後の美術館建設に遺志を託したその芸術観は、詩を一行も印刷せず「人生を執筆期間に、死後を公表期間に」(434頁)充てて、検閲や思想統制を気にしない自由な執筆活動を選んだ詩人ダニール・アレドレーエフの精神と相通ずるものである。

Pavel Filonov 「Countenances (Faces on an Icon) (1940)」

優れた東洋言語学者であるニコライ・ネフスキーが仕事中の机から引き離されて銃殺刑となった一方で(連行前の彼が妻に遺した伝言は「机の上を片づけないで」だった)、スターリン宛ての手紙で「あなたは罪人である」と書き送ったピアニストのマリーヤ・ユージナは何故か殺されなかった。怖れを知らぬ女傑と評されるユージナは、気高く敬虔なキリスト教信者であったという。本書の終盤で短く語られる、スターリン追悼式の際にユージナが「スターリンの霊に背を向け」バッハを演奏したというくだりは、本書のなかでもっとも心が震えるエピソードのひとつであり、読者である私たちの背筋を正す。

from wiki: 1929(ネフスキー一家。ネフスキー、妻の萬谷イソ、娘、1929年に日本で)

Maria Yudina plays Bach Goldberg Variations, BWV 988 (1/8)

『天職の運命』がソヴィエト時代の芸術を扱った類書と一線を画しているのは、芸術家たちだけでなく無名の市民の凄絶な生き様にも光を当てた点にあるだろう。封鎖下のレニングラードの食糧事情は悲惨極まりないもので、油かすやセルロースが混ぜられた劣悪な配給パンが配られ、餓死者が続出した。ある小児病院でイリーナという女の子が、隣で寝ていた少女に自分のパンを差し出される。「わたしのパンを食べて。わたしは明日まで生きられないから」。その言葉通り少女は翌朝亡くなっていたが、盗みの汚名を着せられたくないイリーナは理性を保って彼女のパンに手をつけず、結果的に生き残った。

「飢餓線上で平常の姿勢、普段の行動原理からできるだけ離れないようにつとめる者は、まさにそのことによって状況と闘い自分を支えている。人間を最終的に支配するのは、パンの分量ではない。」(312頁)

「平常さを、たとえ部分的であれ、維持することは、自分たちに強制されている異常な生存状況のなかで、生活の芯になる。」(316頁)

著者は芸術家たちが辿った運命を複眼的に捉えており、特定の人間の生き方を直接的に賛美あるいは批判しているわけではないのだが、それでもやはり気持ちが寄り添うのは、「天職」に身を投じ、運命という見えない檻の外部に触れようとした者たちの側だったのではないか。

「天職を持つ者は、極度に困難な状況下で天職を生命力の全転開の場にかえようとする。天職に憑かれている者は、負の条件を、薪にして仕事の火の中に投げこんでしまう。」(348頁)

「人間は不死と無縁である。霊魂も不滅ではない。しかし、人間は、人類の記憶の流れに入ることによって、永遠とかかわりあうことができる。それは心の歴史であり、文学も思想もその中に太古から流れをつくっている。「永遠の人質」としての芸術家は、「時間の捕虜」の状態で獲得した天職の成果をもって、在るべき場としての永遠へ帰る。天職への献身は、記憶の大河へ入る準備である。天分や才能は、その岸辺まで歩んでいく力である。」(504頁)

「心の歴史」を後世へと繋ぐには、記憶すべき人々の名を呼び起こし、彼らの魂に輪郭を与える作業が必要となる。本書が成し遂げたのは、まさにそのような遠大な仕事だ。何度でも繰り返し読むべき書物として、初版から5年の年月を経たいま、改めて紹介したい。

*

そして、いささか唐突ではあるが、ここから以後は独裁政権下の芸術活動という観点から、私の関心領域である20世紀イタリア美術に話題を移そうと思う。

イタリアでは1922年のローマ進軍以降、第二次世界大戦の終結までムッソリーニが政権を握っていたわけだが、スターリン政権下のソヴィエトやヒトラーのナチス・ドイツによる芸術政策ほど強い拘束力はなかったとはいえ、イタリアにも政府公認の芸術運動というものがあった。たとえば美術の分野では、「ノヴェチェント」と呼ばれる流派がそれにあたる。

ノヴェチェントのグループは、マリオ・シローニ、アキッレ・フーニ、ウバルド・オッピら数人のメンバーを中心に、まさにムッソリーニがローマ進軍を果たした1922年にミラノで結成された。グループを率いたのは美術評論家にしてムッソリーニの愛人であるマルゲリータ・サルファッティ。彼女の狙いは古代ローマからルネッサンスの流れを汲むイタリア美術の伝統を現代に復興させ、ファシズムの愛国主義と接続させることであった。いわゆる古典回帰の流れである。ただし、「明晰な形態」「暗示的なものや不明瞭なものの排除」といった造形上の理念は掲げられても、実際の画家たちの作風のあいだにそれらしい共通点はなく、運動体としての性格は終始曖昧なままグループは自然消滅に到った。

(参照:

(参照:

1920年代の古典回帰はイタリアに限らない汎ヨーロッパ的現象であり、その様相は複雑だ。そのため、古典回帰の傾向を示した美術家たちを、ひとくちに国粋主義者とは片付けられない。また、スターリンやヒトラーと異なり、ムッソリーニが必ずしも前衛芸術を排斥しなかったという点も、イタリア・ファシズムと美術の関係を捉えがたくさせる。政府公認とはいえ実態が捉えにくかったノヴェチェントの例もあれば、未来派のような前衛運動とムッソリーニが接近した例もある。ファシズム期のイタリア美術の動向を総括するのは非常に難しい。イタリア・ファシズムと美術の関係を広く捉えるには、国家事業となったマリオ・シローニの壁画制作、「カサ・デル・ファッショ(ファッショの家)」などの代表作をもつジュゼッペ・テラーニらの合理主義建築運動をはじめ、反ノヴェチェント的な様式で婉曲的に抵抗の姿勢を示した「ローマ派」や「トリノの6人」のような小グループの動きも見ていく必要がある。

だが、私がこのあとに取り上げたいのは、政治に何らかのかたちで関与したり抵抗したりした美術家ではなく、社会や政局の不安に対して一切の応答をせず、沈黙の身振りを貫いたひとりの画家、ジョルジョ・モランディ(1890~1964)である。

(後編へつづく)

だが、私がこのあとに取り上げたいのは、政治に何らかのかたちで関与したり抵抗したりした美術家ではなく、社会や政局の不安に対して一切の応答をせず、沈黙の身振りを貫いたひとりの画家、ジョルジョ・モランディ(1890~1964)である。

(後編へつづく)

![群像 2015年 11 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Po0v6LUML._SX110_.jpg)