”マイクロフィッシュ”

デジカメやスキャン、ハードディスクなどの記録媒体にほぼどんな情報も収められる今日では、普段の生活で見かけることはないだろう。図書館などで、電子化され損なった程度に古い新聞記事を閲覧する時位しか利用する機会を思いつかない。

テキストやイメージなどの画像情報を縮小する試みは写真の発達と共にあった。

複数の情報をなるべく小さくして纏め、離れた場所に送し、そして読む際には拡大展開するという情報伝達システムは19世紀の中ごろに開発され、発展した。写真を極小サイズへ変換することに成功した発明者はフランス人写真家、ルネ・ダグロン(Dagron, Prudent René-Patrice)。しかし、彼はその技術を初めから遠距離間における情報伝達の手段に用いようとしていたわけではない。

1867年のパリ国際万国博覧会は、日本がはじめて万博というものに参加した年でもある。この年、ダグロンは400人の議員の肖像写真をそれぞれ1ミリメートル四方のサイズに縮めたフィルムを発表した。縮小された写真はスタンホープという簡易式顕微鏡で見ることができる。

しかし、彼は一体、なぜそんなに小さい写真を作ろうと考えたのだろうか?

1864年に発行されたダグロンの著書、「マイクロスコープ写真概論」(Traité de Photographie Microscopique)を見てみることにする。彼はこの新たな技術を貴金属とコラボレーションさせたいと考えていた。例えば、指輪の上部、つまりセンターストーンの部分に極小写真を嵌め込み、レンズでのぞいて楽しむ、といった使い道のために。

前掲書の大半は技術的な説明だ。コロジオン湿版フィルムや感光紙の製法、使用薬品の種類と調合法、暗室やレンズについて、そして顕微鏡についての説明が記載されている。コロジオン方式そのものは既に十数年ほど前から存在していたのだが、当時として画期的だったのは露光時間がそれまでの方法に比べて大幅に短縮されたことだった。ダゲレオタイプやカロタイプなどは数分もかかってしまうのに対し、コロジオンであれば数秒単位ですむ。ちなみに露光時の光源は自然光だ。

そして、結びには以下ように記されている。

そして、結びには以下ように記されている。

斬新でありながら気品に満ちた貴金属を作っていきたいと考えている。例えば懐中時計。ねじの鍵を回すと中に仕込まれた家族の写真がひとつの宝石に集まるような形になるものがあったらいいだろう。家族だけでなく、恋人、友人、大切な人の写真を中に入れることができ、しかも懐中時計は全く重さを増すことはないのだ。

1870年7月、ナポレオン三世率いる第二帝政下にあったフランスは隣国プロイセンとの戦争を開始する。所謂普仏戦争だ。過去にあげた数々の戦功によって栄光に酔いしれていたフランス軍と、慎重で綿密な戦略を重ねたプロイセン軍との対戦は、後者の圧倒的勝利に終わる。フランス北部のスダンでナポレオン三世が敵国の捕虜になった時、帝政は崩壊する。

しかし、帝政が崩壊したからといってプロイセンにフランス国家を明け渡すことにはならない。パリでは民衆の強い運動によって直ちに第三共和制が敷かれ、国防政府が確立された。しかしパリはまもなくプロイセン軍に包囲され、町全体が陸の孤島と化す。9月半ばに始まったこのパリ篭城は、翌年1871年1月下旬までの4ヵ月半続くことになった。このような状況下にあったパリでは交通・通信手段が著しく制限されていた。そんな中でも外部とやりとりすることができたのは、気球と伝書鳩があったお陰である。

しかし、帝政が崩壊したからといってプロイセンにフランス国家を明け渡すことにはならない。パリでは民衆の強い運動によって直ちに第三共和制が敷かれ、国防政府が確立された。しかしパリはまもなくプロイセン軍に包囲され、町全体が陸の孤島と化す。9月半ばに始まったこのパリ篭城は、翌年1871年1月下旬までの4ヵ月半続くことになった。このような状況下にあったパリでは交通・通信手段が著しく制限されていた。そんな中でも外部とやりとりすることができたのは、気球と伝書鳩があったお陰である。

気球についての記載は割愛するが、共和政下の郵便局長官は政権発足時から伝書鳩による通信を考えていた。そしてフランス中部にあるトゥール(Tours)は、伝書鳩通信の管轄事務所となった。このシステムが始まった当初は公的文書のみの通信がされていたが、後ほど私的文書も扱うようになった。

一定の書式に沿った電報が全国からトゥールに集められ、それを技術者たちが転記する。そして当時の写真技術で縮小し、アルビュミン洋画紙に焼き付けられたミニ文書は、伝書鳩の後翼に括りつけられ、近郊の町からパリへ飛ばされた。

しかしこの方法では一羽の鳩が運べる電報文書は最大でも2000通に過ぎず、処理しなければならない郵便量全体に対して著しく不足していた。当時パリにいたダグロンは、自分の技術を国家のために役立てようと、政府に一つの提案をする。案が採用された同年11月にはクレルモン・フェランへ向けて他のメンバーと共に気球「ニエプス号」で出発した。ところが彼等の乗った気球は途中プロイセン軍の攻撃にあってしまい、何とか逃げることはできたものの、持ち込んだ道具を放棄しなければならなかった。さらに目的地はトゥールに変更され、失った道具の代わりを調達するという遠回りを経て、ようやくダグロン方式の縮小電報フィルムの製作にとりかかった。

世界初のマイクロフィッシュが、ここに誕生する。

世界初のマイクロフィッシュが、ここに誕生する。

上図:ダグロンらによって当時作られたフィルムのイラスト。

Gaston Tissandier, (1874), LesMerveilles de la photographie, p.237

電報は、活字を並べたパネルをコロジオンのフィルムに焼き付けて作成された。筆者(西田)はパリの北サン=ドニ県にあるアルゼメチエ博物館の資料館で実物を閲覧した。出来上がりの寸法は縦6cm横4cm弱。コロジオンのフィルムは光に弱いため、写真撮影の許可は下りなかった(ちなみに、館内を案内してくれた重要財産保存担当のコルシー氏によれば、仕組みがあまりにも細密なので未だ修復保存技術も確立されていないとのことだ)。

少し見づらいが、上掲図のフィルム一枚の中に15個のブロックがあり、それぞれ縦3つの仕切りに分割されて文字が並んでいる。そのため肉眼ではおろかルーペですら解読不可能なほど極小である。洋画紙に比べても軽量なフィルムは伝書鳩1羽につき最大18枚を輸送することができた。フィルム1枚につき約3000通の電報を収めることが可能で、1羽の伝書鳩が約5万通を運ぶ計算だ。

また、ダグロン本人の著書「パリ篭城期の記録」(Souvenir de Siège de Paris)によれば、2ヶ月間で250万通の電報を送ることができたという。(しかも、「調子の悪い時期だった」そうだ。)つまり、1ヶ月につき平均約420枚のフィルムを製造した計算になる。それまでのやり方では1ヶ月に64枚の洋画紙しか製造されなかったことからして、格段に生産効率が上がったということが分かる。

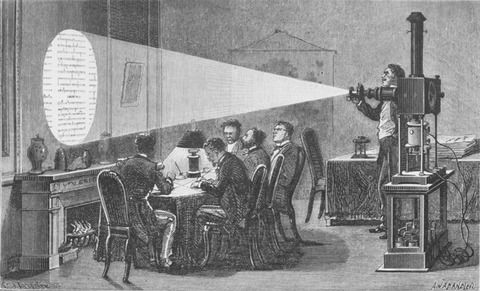

トゥール近郊の町から放たれた伝書鳩のうち、無事パリに着いたものは専用の鳩小屋に入り、後翼にくくりつけられたフィルム入りチューブは丁寧に外された。フィルムは当時のプロジェクターである炭素電池式の幻灯機に挿入され、暗室の中で壁に拡大投影された。文書は複数の筆記者によって転記され、電報は各戸まで配達人によって届けられた。

上図:パリ篭城期における電報の拡大投影と筆記風景。

Gaston Tissandier, (1874), LesMerveilles de la photographie, p.239

Gaston Tissandier, (1874), LesMerveilles de la photographie, p.239

このような技術のおかげで、パリは包囲中という特殊な状況にありながら全く情報遮断に陥らず、外界の状況が概ねアップデートされていた。またパリの状況をフランスの各地方や海外に知らせることもできた。もちろん、通信の方向はパリ→外部がその逆よりも圧倒的ではあったのだが。

初めは貴金属に埋め込んで楽しむことを目的としてつくられたマイクロスコープ写真は、戦争という非常事態によって別種の発展を遂げ、マイクロフィッシュの原型を築く。知られたくない人間や団体に伝達行為が知らされることなく、特定の場所から場所へ、それも無線で情報を送るという伝達手段は今のSMSや携帯メールのようなものだっただろうか。

19世紀後半という時代、包囲されたパリの住民にとって外部の情報は食料と並んで大事なライフラインだった。伝書鳩が届ける知らせは希望であると同時に胸騒ぎの種でもあった。そしてこのような情報伝達の形式は、軍事面においてその後益々無くてはならないものとなっていった。マイクロフィッシュはマイクロドットという形で進化し、諜報活動などに利用された。また伝書鳩は第1次世界大戦の塹壕戦などでも連絡網として重宝された。

19世紀後半という時代、包囲されたパリの住民にとって外部の情報は食料と並んで大事なライフラインだった。伝書鳩が届ける知らせは希望であると同時に胸騒ぎの種でもあった。そしてこのような情報伝達の形式は、軍事面においてその後益々無くてはならないものとなっていった。マイクロフィッシュはマイクロドットという形で進化し、諜報活動などに利用された。また伝書鳩は第1次世界大戦の塹壕戦などでも連絡網として重宝された。

上図:第1次世界大戦中、前線より放たれる伝書鳩。

Agence Rol (1917), Front anglais, pigeons voyageurs.

普仏戦争から3年後の1874年に書かれた著書、ガストン・ティッサンディエ(Tissandier, Gaston)の「すばらしき写真の世界」(Les Merveilles du Monde Invisible)の一部を抜粋する。

過去の授けた教えが未来に生かされることを祈ろう。もしわれらフランス国民が再び流血を伴うような諍いに巻き込まれるようなことがあれば、使者という控えめな役割を担った伝書鳩はわれらをまた救いにやってくるだろう。その時は是非とも良い知らせだけをもたらしてくれますように!

普仏戦争の時、将軍たちは秘密の連絡や命令事項を小さな写真にすることができた。伝書鳩はその小ささによって敵に知られずに郵便物を届けることができ、そして受け取った方はきちんと解読することができた。これがマイクロスコープ写真の応用技術であり、有事が引き起こした利用方法だ。しかし愛する読者よ、この技術が人類の幸福のために今以上に便利で重要な使われ方がないと疑うこと勿れ。

これらのテクストを書いた著者たちは、当時発明され、発見された科学技術を世に普及させるというジャーナリスト的役割を果たしていた。扇動的とまではいかなくとも、課題な美辞麗句の臭みを感じさせる文章で、書いた本人たちが本当にそれを信じていたのかどうかは分からない。

けれど、少なくとも技術革新に関しては疑いもなく善であり正しいことであると信じられていた。

しかし、この考え方が軍事技術に適用されればどういうことになるのか。際限なく拡大していく軍事力のぶつかり合いは事態を混乱させ、勝負の決着を長引かせ、双方および周辺にもたらす被害は無尽蔵に拡大する。

けれど、少なくとも技術革新に関しては疑いもなく善であり正しいことであると信じられていた。

しかし、この考え方が軍事技術に適用されればどういうことになるのか。際限なく拡大していく軍事力のぶつかり合いは事態を混乱させ、勝負の決着を長引かせ、双方および周辺にもたらす被害は無尽蔵に拡大する。

今年は第一次世界大戦勃発100周年ということで、博物館や図書館などでそれにちなんだ催し物が開催されている。フランソワ・ミッテラン国立図書館では 「1914年、夏。むかしの世界の最後の日々」(Été 1914. Les derniers jours de l’ancien monde)というタイトルで、主に開戦の原因についてクローズアップされている。

しかし、1914年の夏以前の世界は、フランスや当時の先進国にとって、本当に「むかし」の世界だったのだろうか?確かに大戦が始まった当初は「クリスマスまでには帰れる」という有名な文句の通り、多くの人々がさっさと終わる戦争のように考えていた。もちろんその期待は絶望的に長引いた4年という歳月に砕かれることになる。開戦後に開発、改良された兵器が被害を大きくし、終戦を困難にさせていたのは確かだ。

しかし、当時の戦争参加国が所有していた軍事能力、兵器、情報伝達技術などは19世紀から開発されていたものも少なくない。潜在能力はすでに存在していた。マイクロフィッシュや伝書鳩は、そういったカテゴリーの中における前駆的な存在だった。

第1次世界大戦を、もし仮にそれまでの時代と線引きしようとするのならば、人類が自らの行使し得る力が及ぼす影響について、またそれらが秘める可能性の恐ろしさについて、以前よりずっと正確に知るための、一つのきっかけとなった出来事と言えるだろう。

しかし、1914年の夏以前の世界は、フランスや当時の先進国にとって、本当に「むかし」の世界だったのだろうか?確かに大戦が始まった当初は「クリスマスまでには帰れる」という有名な文句の通り、多くの人々がさっさと終わる戦争のように考えていた。もちろんその期待は絶望的に長引いた4年という歳月に砕かれることになる。開戦後に開発、改良された兵器が被害を大きくし、終戦を困難にさせていたのは確かだ。

しかし、当時の戦争参加国が所有していた軍事能力、兵器、情報伝達技術などは19世紀から開発されていたものも少なくない。潜在能力はすでに存在していた。マイクロフィッシュや伝書鳩は、そういったカテゴリーの中における前駆的な存在だった。

第1次世界大戦を、もし仮にそれまでの時代と線引きしようとするのならば、人類が自らの行使し得る力が及ぼす影響について、またそれらが秘める可能性の恐ろしさについて、以前よりずっと正確に知るための、一つのきっかけとなった出来事と言えるだろう。

参照文献:【matsui michiakiのブログ】

![群像 2015年 11 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Po0v6LUML._SX110_.jpg)