目次

序、形式主義芸術論から偶然文学論へ

一、中河与一の形式論

二、菊池寛の内容論

三、中河与一の偶然論

四、文脈としてのベルクソン

五、小松清の行動主義

六、翻ってベルクソンから

七、日本近代偶然文学論序説――二葉亭四迷から中河与一へ

註

多数の外国語に訳された小説『天の夕顔』の作者で有名な中河与一が、同時に、横光利一や川端康成といった新感覚派の主要な書き手の一人であり、昭和初期の文芸復興に対して積極的な評論家としても活躍していたことは意外に知られていない。とりわけ昭和四年を中心に展開された形式主義芸術論(著作としては『形式主義芸術論』、新潮社、昭五・一)と、昭和一〇年を中心に展開された偶然文学論(著作としては『偶然と文学』、第一書房、昭一〇・一〇)は、どちらも既存の文学の在り方を批判し、文壇に新しい風を吹き込もうとする意欲に満ちた仕事であった。

しかしながら、この二つの系統の仕事は、以降の研究に於いて、連続的に取り扱われることは少なかった。記念碑的な中河与一論である、三上裕子『天の夕顔の開花』(現代社、昭三二・一〇)は、年代、内容、思想など複数の項目を作品別に論じるという体裁もあってか、形式論(形式主義芸術論は以下このように略記)と偶然論(偶然文学論は以下このように略記)との連関を問うものになっていない。森安理文は、偶然論と形式論、そして科学主義を三位一体として捉え、「中河美学」の本質だと述べているが、その具体的結びつきについては明らかにしていない(註一)。

けれども、この二つの系統は重要な一つの共通点によって完全に連続したものとみなすべきだ。共通点とは何か。それは文芸復興、その新しさへの意識に関わる。即ち、形式論も偶然論も、元々、以前から文壇で主流派を占めていた私小説系リアリズムと圧倒的な影響力をもっていたプロレタリア文学への批判意識によって構想されているということだ。とりわけ後者に対する批判意識は徹底的で、形式論ではそれを内容論として、偶然論ではそれを必然論として、自身の説の真っ向から対立するものとして捉えている。いわば、プロレタリア文学に対して中河が準備した二つの武器が形式論と偶然論だったのである。

笹淵友一は中河偶然論論文(註二)の中でその二系統の連続性について数行述べている。偶然論は(これは後で解説するが)、「唯物論的必然論へのアンティテーゼ」であったが、これは形式論も同様で、マルクス主義文学が(階級闘争や連帯といった)イデオロギー的内容に偏重し、芸術性を軽視していた状況を批判するために、形式の重要性を説くこととなった。言ってみれば、形式論は芸術問題について持ち出されたものだ。そして再びプロレタリア文学を相手取る偶然論は、笹淵によれば「世界観の問題で」「問題の認識が深まったことを示している」。笹淵は形式論から偶然論への移行を、マルクス主義文学批判が一般化していく過程として捉えている。

馬場憲三郎(註三)は、森安や笹淵より進んで、彼らよりも踏み込んだ分析を二系統にしている。つまり、馬場は(森安のいう)科学主義を二つの系統の第三項としてではなく、形式論と偶然論とを橋渡しするような役割を見ている。形式論に比べ、偶然論の科学的意匠は著しい。ハイゼンベルグやボルンといった科学者固有名の頻出や量子力学における不確定性の原理の説明など、例示には困らない。そして形式論にも科学主義の萌芽はあった。馬場は形式論の著作の口絵に最新式の飛行艇や望遠鏡など近代科学のイメージが付してあること、中河が実質的な編集責任者を務めた同人誌『新科学的文芸』創刊号(昭五・七)の宣言で「二十世紀の科学的方法」を賞賛していることを強調している。要するに、形式論では潜在的だった科学主義が、偶然論で顕在的に開花したのだ。

笹淵にせよ馬場にせよ、共に問題意識の深化として、二系統を捉えている。しかしながら、もっと直接的に中河の言葉を借りてその連続性を明らかにすることができるように思われる。偶然論のなかで中河は形式論を振り返って次のように書いている。

「さて、私は数年前「形式主義」といふ小論を発表し、そこでは芸術を一つの切り離した客観としてのみ提出した。だがその中で「飛躍」といふ言葉を無解決に残した。今あの一文を回顧して、あの時代の「飛躍」を埋める部分こそ、今日の偶然論であることに思い至つてゐる」

(「偶然文学論」『新潮』昭一〇・七)

形式から偶然へ、その連続性を保証する鍵語は「飛躍」にある。こう論者自らが明言している。例えば中村三春はやはりこの部分を引用し、形式論と偶然論の連続性を認めた上で、「決定的に異なるところは、偶然論のよって立つ偶然の論拠として、量子力学の概念が、通俗的な形ではあるものの援用されていたこと」だとして、中河の科学理論志向、とりわけハイゼンベルグの量子力学(不確定性原理)を中心に論述している(註四)。しかし、中村自らが「通俗的な形」と述べるように中河の科学理解は十分なものだとはいえず、実際、同時代評でその点が批判されてもいた(註五)。中河自身の回想を実直に信じるならば、量子力学によって「飛躍」が到来したのではない。「飛躍」の問題は先立って存在しており、科学主義だけの分析では両系統の連続性を、「飛躍」を理解することができない。

以下本論では、二系統の「異なるところ」ではなく、連続するところ、即ち「飛躍」によって接続する詳細を分析し、どうのようにして既存文学との差異化を中河が図ったのかを通時的に考察していく。そしてその上で、問題意識の深化が中河の初期評論全体にどのような効果をもったのかを考察する。結論を先取りすれば、「飛躍」による連続性は中河が哲学者ベルクソンのエラン・ヴィタル(生命の飛躍)説を自説に取り入れることで試られた。そして、ベルクソンの哲学受容にもまた、同時代的に紹介されていた行動主義という一連の思想が文脈として存在していた。このような観点から、既存の研究では取りこぼされていた中河与一の昭和初期評論に一貫した問題意識とその文脈的要素を総合的に取り扱い、その連続性を明らかにすることを以下目指していこう。

一、中河与一の形式論

先ずは中河形式論を確認しよう。中河の形式論は、その対義となる内容への優位を説く理論だったが、しかしそれだけでは何も言ったことにはならない。中河の形式論を理解する上で最も重要な主張は、広津和郎が強調しているように(「文芸時評」『改造』昭五・三)、しばしば混同される「内容」と「素材」は別物である、という点に尽きる。『形式主義芸術論』の巻頭を飾る論文「形式の強力さに就いて」ではわざわざ太文字で強調しながら次のような理路を提示している。「(一)まづ素材がある。(二)作者がそれに形式を付与する。(三)内容とは、形式と素材を通して第三者に触れてくるものである」。

素材→形式(作者介入)→内容(第三者受容)。中河は後の評論でこの順序を「第一規定」と名づけ、度々援用している(「鼻歌による形式主義理論の発展」)。この順序にこそ、とりわけ、素材と内容との間に形式を導入することにこそ中河形式論の主眼がある。形式は内容に従属するのでないのは勿論のこと、形式と内容は同じものの二側面なのでもない。一見、素朴な内容形式観からしてみれば、素材と内容は同義のものにみえる。しかしながら、中河はその間に形式という線を引き、素材/内容を、前/後としての分節の契機とみなす。ここに形式論の最大の特徴がある。だからこそ、「形式こそは内容を導き決定する」というテーゼが導出されるのだ。それは(内容とはいえない)素材を形式が先導していくからで、内容はその事後に発生する。

では、形式とは具体的に何なのか。再び太文字で強調しながら、中河は「形式とはFORMである(様式〔ルビ「スタイル」〕ではない)。形を持つたものである。存在である。物質的なものである。経過を持つた頂点である。構成である。具体である」と「鼻歌による形式主義理論の発展」で述べている。様々に形容させられ、実体が十分に掴めない感があるものの、少なくとも観念的=理念的な対象でないことは伺える。そして、それは心(理)的なもの、精神的なものでないとも言い換えることができる。例えば同評論よれば、創作者の「熱情」は素材に分類されている。中河は作者の心的なアイディアやモチベーションが初めにあって、それが形式=存在=具体を決定するという芸術観をとらない。こうして、プロレタリア芸術論の一つであるアナトリー・ルナチャルスキー(ルナチヤルスキイ)が論文「マルクス主義文芸批評の任務に関するテーゼ」で提示した「内容が形式を要求したり、決定したりする」テーゼが、「唯心論」と呼ばれ、反駁される。ルナチャルスキーによれば「思想と感情との流れが、全作品の決定的モメントとして現れる」、つまり「思想」や「感情」が内容に相当し、それが形式に先んじて創作物への決定的な役割を果すことになる。中河形式論にとっては、内容は形式を通過しないことには成立しえないもので、中河にとって内容主義は「精神主義」に等しい。

ルチャルスキーの論文は『戦旗』昭和三年九月に日本語訳が発表された。訳を担当したのは日本プロレタリア文学の理論的支柱であった蔵原惟人だ。蔵原は自身の評論「プロレタリア芸術の内容と形式」(『戦旗』昭四・二)のなかでも「芸術家の形式が、その芸術家の所属する階級・層・集団の必要」「その芸術の真の内容を為す所のものによつて決定されてゐる」と、内容の先行を説いている。ルチャルスキーの説を紹介敷衍していた平林初之輔「批評家の任務について」(『新潮』昭三・一〇)も同様で、「内容の独自性が必然に、形式の独自性を要求する」と主張する。中河はこのような文脈に対抗しようとして、形式論を立ち上げた。当然そこで主張されるのは内容に先立つ形式の先行性だ。

中河の「形式主義理論の基礎」では次のような挿話が紹介されている。ある青年が花束も僧侶もない慎ましやかな葬式に赴いた際、形式よりも深い内容(「精神的なよさ」)を感じ、それが形式よりも本質的だと主張する。しかしそれを受けた形式主義者は「居あはせた人達の悲しげな表情」や「態度」やその「情景」といった物質的「形式」こそが内容喚起的だと諭す。「吾々は長い間の習慣を持つてゐる。吾々は漠然として一寸解釈のつかぬものに対しては、常にそれを「内容」又は「精神的」と呼ぶ習慣を」。しかし内容=精神は形式=物質によって初めて喚起されてくるものだ。そうして象徴的に、ウィリアム・ジェームズの言葉、「吾々がをかしいと思ふのは、をかしいといふ心理があるからではない。をかしい顔の表情、筋肉の運動があるからだ」が引かれる。「形があるから心理が生れると説明」されねばならない。だからこそ、形式主義は「唯物論的」だとも言われれる。唯物論は何よりも論敵であったマルクス主義のもっとも特徴的な性格(唯物史観)である訳だが、唯物論を真に展開しているのは内容主義者ではなく形式主義者の物質主義だといった形で、プロレタリア文学陣営批判に中河は着手するのだ(注六)。

このように、形式論を理解する上で形式と内容との区別には別段手間取らない。単純にいえば、それは物質と心といっても差し支えないものだからだ。しかし、注意すべきなのは中河形式論では「形式」と「素材」の間にも線が引かれているということだ。

二、菊池寛の内容論

考察の補助線として、菊池寛の内容論からの影響を見ておこう。これは中河自身明言していることだ。「形式主義の理論は、菊池寛氏の内容主義説(実は素材説)から出発してゐる」(「吾々は素材を如何に取り扱ふか」)。中河形式論は確かに内容論に反駁する為に要請されていた。けれどもしかし、そもそもその由来を辿ってみれば、そこには(中河にとってみれば)特別な内容論があり、それこそ形式とも内容とも違う「素材」観に等しい。

菊池寛は評論「文芸作品の内容的価値」(『新潮』大一一・七)の冒頭で、二種の文学作品を先ず提示している。「よく描けてゐると思ひながら、心を打たれない」創作物と「ちつとも描けてゐないと思ひながら、心を打たれる」創作物だ。このような二種類を区別するものとは何なのか。菊池に従えば、前者には「芸術的価値」があるが、後者にはない。しかしながら、後者には(心が打たれているのだから)何の価値もないというべきではない。ここから菊池は「芸術的価値」だけが作品価値の全てではないという論理を展開し、後者に宿っているような価値を(具体的には生活的、思想的、道徳的価値といったものの総称である)「内容的価値」として提示した。

確かに、菊池と中河には同じような論調がある。既に確認したように中河は内容=精神的なものの優位をつき崩そうと試みていたが、菊池も又、「「魂がどうしたの、心がどうしたの」なんて云う神秘説は嫌い」と述べ、「芸術の本能は、表現」だと断定している。「表現」さえ充実していれば、たとえ芸術的(芸術技巧的)に稚拙であったとしても、「心を打つ」ことができる。菊池は自作『恩讐の彼方に』の話の筋そのものは耶馬渓案内記に載っていることを挙げ、「文芸作品の題材の中には、作家がその芸術的表現の魔杖を触れない裡から、燦として輝く人生の宝石が沢山ある」という。既に案内記の「表現」が充実し、「内容的価値」をもっているのだ。この題材性に中河は「素材」を見る。だからこそ、菊池が繰り返していう「神秘」批判は、中河の「唯心論」批判へと反響しているといえる。

菊池の内容的価値論は、里見弴から批判された。(まごころがこもっていれば全てが許される)「まごころ哲学」を看板にしていた里見にとって「精神説」批判を素朴に受け入れることはできない。里見の「菊池寛氏の「文藝作品の内容的価値」を駁す」(『改造』大一一・八)は二元論の単純さ、作者介入の軽視などを理由に、菊池を批判する。里見の誤解を正すために応答した「再論「文藝作品の内容的価値」」(『新潮』大一一・九)では、更に中河形式論への近しさを見せている。「内容的価値とは、何であるか。私は、作家の芸術的表現が、もつと、人生に対して有功な意義のある素材の上に動いて、貰ひたいと云ふのである。もつと、我々の人生に密接の関係のある素材の上に動いて貰ひたいと云ふのである」。

ここでいう「素材」の例で挙げられているのは、(シェイクスピアやトルストイといった)古典の文芸作品で、そこには芸術的価値は認められるが、内容的価値の一つである「生活的価値」は時代ギャップ故に希薄で、既に古臭くなってしまっており、よって「その素材、そのものに我々の心が興味を持ち、価値を認めなくなっている」。創作物のその時代その時代のモデルや材料に内在的な価値を「内容的価値」と呼ぶ菊池のそれは、内容形式の前提となるような中河の「素材」観に近しい。中河が「内容主義説(実は素材説)から出発してゐる」という所以である。

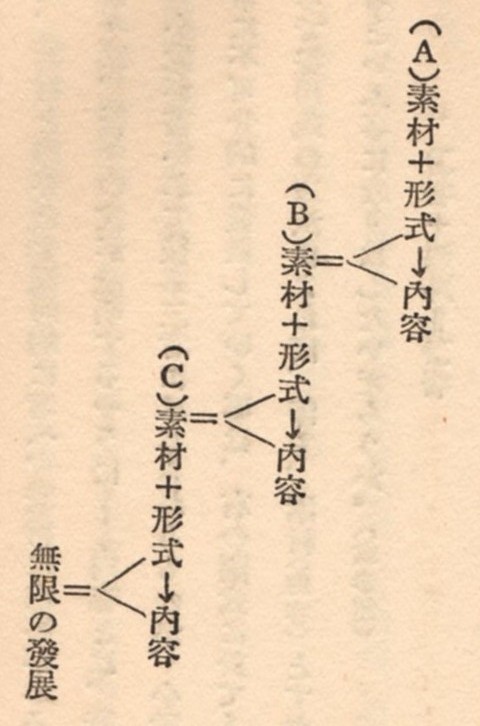

しかし中河は素材だけで満足しなかった。そこに介入してくるのが、形式の契機だ。しかし、では、素材と形式の間の決定的な差異とは何なのか。中河に言わせれば、それは「飛躍」の有無にある。「形式とは素材の飛躍である。飛躍であるが故に新鮮である。創造である」(「鼻歌による形式主義理論の発展」)。「形式の強力さに就いて」でも「常に新しい形式に就いて、ピカソのやうに絶えざる飛躍を心がけなければならない」などと、形式と飛躍の結びつきが既に暗示されていたが、中河にとって形式とは素材に飛躍を与えたものである。「吾々が筆を取らうとする時、吾々は先づ素材を持つてゐる。この素材に一つの飛躍――即ち形態を与へることに依つて作品が出来上がる」(「形式と内容とは対立しない」)。このように、形式論の本質は、「飛躍」導入可能性にあった。飛躍の有無によって共に物質的な素材と形式が峻別され、形式を通じて(多くは精神的な)内容が第三者に生じる。いってみれば、中河の形式論は菊池の「内容的価値」論に「飛躍」という動的位相を加えたものだったのだ。実際、その力動性は「形式の動的発展性の図式」として図式化される(「唯物論的形式主義の立場」、本節最後に図示する)。素材に形式が与えられ、内容が発生し、それがまた素材となって新たな形式を誘発させる。この「動的」発展性によって「飛躍」の最も特徴的な側面が発揮される。しかし、具体的にその「飛躍」が何なのかについて、中河は明らかにしていない。

中河形式論は中河の独創というよりも時代要請的に構築された処が少なくない。そもそも昭和三年から、先立って文壇では横光利一を中心とした新感覚派とプロレタリア文学派とが論戦した形式主義文学論争が行われていた。横光は「文芸時評」(『文芸春秋』昭三・一一)のなかでマルクス主義系の書き手である平林初之輔、蔵原惟人を批判して、彼等の(横光が捉えた処の)内容先行理論を反駁するのに、「思想より形式へ」という形式論を唱えていた。横光の形式論と中河の形式論には多くの差異があるが(注七)、しかし、そもそも、プロレタリア文学陣営を「唯心論」と名付けたのは、中河以前、横光の方だった。つまり、二つの形式論はプロレタリア陣営という敵を新感覚派の新しい文学理論で打ち倒すという態度を共有したものだったのだ。横光の批判に批判を重ねるように、論争が巻き起こっていった訳だが、そんな渦中に発表されたのが、正に中河形式論だった。それ故、形式論は当時の時代が要請した部分が大きく、作家中河の独創的な資質が真に発揮される(ようにみえる)のは、五年後の偶然文学論を待たねばならなかったといえる。

【形式の動的発展性の図式】

三、中河与一の偶然論

中河の形式論=飛躍導入論は、序で先取りしておいた通り、その五年後、昭和一〇年から一一年での偶然文学論争で新たな局面から再考される。再び引いておけば、「あの時代の「飛躍」を埋める部分こそ、今日の偶然論である」。或いは、偶然論の始まりを告げる「偶然の毛毬」(『東京朝日新聞』昭一〇・二・九~一一)では「数年前、形式主義といふ一つの風刺小説を発表した。〔中略〕然し今も尚お当時に提出した宿題が一つ残つてゐるのに気付いた。気付いたといふよりは、私は今日にそれを残した」と述べられている。評論ではなく「小説」と書いているところに、(理論ではなく作り話のように受け取られてしまったという)中河の諧謔がみてとれるが、「宿題」とは言うまでもなく「飛躍」の問題を指している。

「宿題」を検討する前に、論旨の全体像を確認しておこう。形式論が内容論に反駁するために用意されたように、偶然論もその反対の必然論に反駁するために提起された。では、この場合の必然論とは何か。第一にそれはプロレタリア文学を、第二に私小説的リアリズムを指す。真銅正宏の的確な要約に従おう。

「中河与一の当初の趣旨は極めて単純であった。すなわち、当時の文壇は、私小説がリアリズムを曲解ないし局部肥大し、作家の身辺と日常生活を描くことばかりになり、創造性が希薄になってしまった一方、プロレタリア文学は、弾圧という外からの力と、小説とその目的意識とのレベルの混同による混乱により行き詰まった状況下にあり、これらを打破するには、前者のリアリズムの極北としての「必然」性と、後者の背景にある歴史観からくる「必然」性を、ひとまとめに「必然」として捉え、この「必然」なるものが当時の文壇の限界状況の要因であるとし、その反意語である「偶然」的要素が要ると考えたのである」(註八)

結論からいえば、中河のいう「偶然」とは形式論以上に「単純」なものだった。既に示唆しておいたように、中河の偶然論は量子力学を典型とする最先端の難解な科学的意匠につつまれているが、それが結論するところは、世界は偶然に満ちており、必然性に注視してそれを小説に描かないことはリアリズムを毀損させている、ということに尽きる。主要論文といっていい「偶然文学論」では次のように述べている。

「私はものの本質を偶然と考へることによつて、そこに本質の持つてゐる不思議を捉へることのみがリアリズムであると考へる。即ち今日では対象を追求することによつて、物の本質であるところの真実の不可思議、偶然に突き当ること、これのみがリアリズムでなければならない」

(「偶然文学論」)

偶然とは「ものの本質」であり「真実」である。別の処では「事実」であるとも言われているが、とりわけ強調すべきなのは、中河にとってみれば、必然性に対抗してわざわざ偶然的世界を構築する必要はなく、そもそも世界とは偶然に満ちているのが「本質」「真実」「事実」であって、ならば当然リアリズム(写実主義)は必然ではなく偶然を描かねばならない、ということだ。そこで導入されたのが、その「事実」性や「真実」性を担保する最先端の科学的意匠だった。(中河からみれば)リアリズムの本義を奪還すること、誤り続けていたリアリズムを正すこと、その要求を満たすためには、単に世界認識を変えれば、リアリズム概念はそれへ自然に追随していく。これが萩原朔太郎がいう「現文壇に対する第一原理的革命論」の要諦である(「中河与一氏の偶然文学論について」『読売新聞』昭一〇・一二・一三~一四)。

論旨は単純なものだが、しかし、そこで使わている「飛躍」の語は無視できない。既に述べたように、「飛躍」こそが形式論と偶然論を繋ぐ蝶番であるからだ。例えば次のような論述では「偶然性」と「飛躍」の語が殆ど同義的に用いられている。

「吾々は長い間、哲学的に、又科学的に真実をいふものを固定的なもの、一つの必然性としてのみ考へてゐたのであるが、新らしい思想はこれ等の所説を根底から破壊しつつある。即ち真実とは最も「飛躍」にみち「偶然性」によつて発展してゆくものだといふ思想である」

(「偶然とリアリズム」)

或いは、『偶然と文学』の自序には「吾々の徒が偶然といひ、飛びゆく現実として現実を複雑に体験しようとするのは〔中略〕大胆の冒険を願ふからに他ならない」と既に「偶然」と「飛」躍的要素の結びつきが宣言されていた。整理しておこう。形式論に従えば、形式とは素材の飛躍で、そこに菊池寛からの進歩があった。そして、偶然論で明らかとなったのは、飛躍の内実とは(プロレタリア文学や私小説の)必然性とは手を切った偶然性であるということだ。

翻ってみれば、素材に偶然性を与える契機が形式なのだと言い換えてもいいだろう。例えば、元々中河は一素材がもつ無限の可能性について言及していた。つまり砂は原理的にパンになることはできないが、「陶器、硝子等の器具以上に、どんなすばらしい形式をも持ち得る豊富なる可能性」があり、「砂は形式を決定してはゐな」く、だから「形式は未知数の無限」たりうる(「吾々は素材を如何に取扱ふか」)。形式論は決定論ではない。偶然論が必然論の反駁として提起されたことを考えれば、非決定性という点で形式論には偶然論を準備する要素が含まれていた。つまり、形式の非決定的プロセス(「動的発展性の図式」)を実際に前進させていく根本的な力を名付けるのに、中河は数年かけて「偶然」という言葉を手に入れたのだ。形式論争が盛んであったとき、中河は小林秀雄に批判されていた。小林は文芸時評「アルシと亀の子」(『文芸春秋』昭五・五)で「形式の動的発展性の図式」を引用し「素材とか形式とか内容とかいふものはこれを連結する+或は→が点検されなければ意味をもつて来ない」とその抽象性に疑問が投げかけられていた。偶然論は「偶然」という言葉でもって「飛躍」を、つまりは「+或は→」の内実を説明することで、形式論論争時にあった疑問に応答しようとしているのだ。

四、文脈としてのベルクソン

確かに、偶然論を予感させる条件は形式論の時点で整っていた。蔵原惟人は前記の論文引用箇所の直前で「無限に大きい形式的可能の中にあつて、尚或る芸術家或は芸術家集団は或る特定の形式を持つてゐることを知つてゐる。これはなにを意味するのか? 我〔「或」の誤り〕る芸術家或はその集団が、偶然に或る形式を取つたことを意味するのであらうか?」と書いている。勿論、蔵原にとってその答えは否だ。蔵原の内容主義は形式の「偶然」を認めず、内容に必然的な形式が自然に導出される。例えば「ダダイズムの形式は、ダダイスト的芸術の内容によつて決定される」。このテーマはこの三年後の論文「芸術的方法についての感想」前編(『ナップ』昭六・九)で全面的に展開される。蔵原はエンゲルスを引きながら、ある闘士とあるスパイが出会ったり出会わなかったりする「一つの偶然」を認めるが、しかし、それは「あくまでも運動全体にとつて本質的なものではな」く、大きな歴史の流れは必然的に進行し、「プロレタリア作家は、あらゆる過程のうちにこの必然性を見それを描かなければならない」。蔵原の理想とする作家にとって「偶然」性は歴史的な必然性に回収される定めにある。ここに、中河がしたように「飛躍」的偶然の排除を見ることは決して荒唐無稽ではない。

しかし、論を新たに立て直すにあたり、「飛躍」の語には元あった形式論とは別の文脈が流されることになり、実際、中河もそれを意識していたようにみえる。最大の新文脈はベルクソン哲学である。中河は偶然文学論争に於いて、幾度もフランスの哲学者アンリ・ベルクソンに言及している。頻出する科学者固有名を別にすれば、哲学者では最も参照頻度が高い。そして、偶然論での「飛躍」の焦点化とベルクソン哲学は明らかに直結している。というのも、生の哲学者ベルクソンの最大の鍵語とはエラン・ヴィタルélan vitale、即ち「生の飛躍」であったからだ。「飛躍」に相当するélanは、弾み、勢い、迸りなどの意味合いをもっている言葉だが、これはとりわけ(三番目に数えられる)ベルクソンの主著の一つ『創造的進化』で主に論じられた。

中河はベルクソン、とりわけ『創造的進化』のベルクソンを強調する。「これは明らかに、ベルグソンの偶然説に対する帰依であつて、必然論と対立するところの彼の流動の哲学と創造的進化説とに重点がある」(「偶然の毛毬」)、「ベルグソンは「創造的進化」をいひ」(「偶然文学論」)、「ベルグソンは不思議といふことはいつてゐない。併し彼は「創造的進化」といつている。計りがたい創造といふことを何より荘厳であるとしてゐる」(「つれづれ人間学」)。最初の引用の「これ」が具体的に何を指すのかは後述に譲るが、必然性の「固定的なもの」が『創造的進化』が提示していた「流動の哲学」や「計りがたい創造」と対置されているのが分かる。『創造的進化』は生命進化動因の根幹にエラン・ヴィタルを置き、その予見できない創造的流動的運動を強調することで、全ての事象を因果法則によって絶対的に決定づけようとする機械論や未来を計画することで開かれた時間の在り方を閉じ込めてしまう目的論、或いは事象を最も的確に把握できると自称してその理論を準備する人間の知性主義を乗り越え、その限界を明らかにしようとする書物だ。

実際、その延長線上で、『創造的進化』はある秩序と別の秩序の間に生じる偶然性を認めている(第三章、合田正人+松井久訳、ちくま学芸文庫)。「秩序は、事物の中ではそうではないにせよ、精神の眼からすれば偶然的なものとみなされる」。「あらゆる秩序は偶然的で、そのようなものとして考えられるということには反論できない」。ベルクソンが問題にしているのは事象を規定している秩序と事象を眺める秩序が接触した際、偶然性(とみえるもの)は不可避だ、ということだ。無秩序=偶然的なものが存在するようにみえるのは、それと比べられる別の秩序を観念的に参照しそこに齟齬を見出すからだ。「物理的世界がもはや諸法則に従っていない諸事物の状態」である「カオス」は「自分たちが知っているような宇宙、結果と原因が見事に釣り合っている物理的な宇宙」を前提に見出される。実はカオスは別の理で動く別次元の秩序なのかもしれない。「二つの形式の一方は他方に対して偶然的なのである」。

しかしながら、中河には厳密なベルクソン的哲学が存在しているようには見えない。偶然論にしても、中河は無秩序をめぐるテーマを捨象し、世界は偶然的である、といった形の要約に単純化している。ベルクソンに従えば、偶然性は二秩序の間、その接触において生じるのであって、一つの秩序それ自体を追ってみれば、内的必然性が見出されるのだから、ベルクソン哲学を単に「偶然説」と括ってしまう言説は極めて粗いといわざるをえない。中河にとってベルクソンは基本的には文芸の新しさを演出することができる「飛躍」の語感のために召喚されるといって差し支えない。けれども、ここで焦点化すべきなのは、中河の浅薄なベルクソン理解ではなく、そもそも何故今更ベルクソンなのか、という根本的な疑問だ。ベルクソンは大正初年に流行し、西田幾多郎、夏目漱石、有島武郎、大杉栄といった多くの書き手に影響を与えたことは宮山昌治は既に指摘している(註一〇)。これは中河自身意識していたことで、「一昔前のベルグソン哲学を何も持ち出す必要はないかも知れないが」と自身のアナクロニズムにわざわざ断りを入れている(「つれづれ人間学」)。事実、宮山に従えば1930年代(昭和五年以降)はマルクス主義の最盛期で、そのような政治主義からは遠い「ベルクソン哲学にとっては冬の時代」だった(註一一)。しかし、中河はそのような見解を否定するかのように、自身の時代に再び、しかも世界的にベルクソン熱が上昇しているのだと続けて主張する。曰く「ベルグソンに対する興味といふものは、今世界のどこにも起つてゐるらしく、ナチスを研究して帰朝した男のトランクにも、フランス文学を研究して帰つた男のトランクにも、ちやんと不思議に這入つてゐるのであるから面白い」(「つれづれ人間学」)。

この二人の「男」とは一体誰なのか。前者の「ナチス」の男とは、哲学者の九鬼周造を指す。九鬼周造は1922(大正一一)年から足かけ八年にわたる長いヨーロッパ留学を始めたが、そこで出会い、師事したのが二〇世紀最大のドイツ哲学者であるマルティン・ハイデガーだった。周知の通り、1933(昭和七)年、フライブルグ大学の学長になったハイデガーは、就任演説でナチ党員としてナチスを賞賛した。これが現代思想や哲学の領域に、今もなお数々の問いを投げかけている思想的一大事件だったことは、強調するまでもないことだろう。中河は「確率概念の訂正を中心に」のなかで「ハイデッガーのナチス入党に、聡明な賛同と喜びがあつたことは想像に難くない」とハイデガーとナチスとの結びつきに言及している。「ナチス」とは明らかにハイデガーのことを指し、この時代にハイデガーに師事していた日本人は九鬼周造だ。そして、それ以上に九鬼にベルクソン哲学の受容をみる中河の指摘は正鵠を射ている。というのも、実際に、ハイデガーに師事する以前にフランスにいた九鬼は、そこでベルクソンと出会っていたからだ。その様子はエッセイ「回想のアンリ・ベルクソン」(『理想』昭一六・三)などで回想されている。

五、小松清の行動主義

しかし、ベルクソンとの関係で更に重要なのは九鬼よりも、後者の「男」の方だ。「フランス文学」の男とは小松清のことを指している。これは中河自身が別の評論で繰り返し小松と彼が紹介する行動主義とをベルクソンに関連づけながら論じていることから推察される。「『行動』 正月号の小松清君の論文にもあるやうに、フエルナンデスやクルチユウスの文学論の根拠をなすものが、常にベルグソンであるといふことは誠に当然すぎるほど当然の傾向といはなければならない」(「偶然の毛毬」)。先に挙げておいた「これ」とは、実は小松清が指摘したベルクソンと行動主義との結びつきのことを指している。他にも、「小松清氏は行動主義が合理主義に対する非理性主義であることを表明し」云々と言及されている(「偶然文学論」)。形式論は先行する横光の言説に追随する側面があった。偶然論はそれとは違って、中河独自の問題設定であるようにみえる。実際、横光は今度は事実上、中河に追随する形で、「純粋小説論」(『改造』昭一〇・四)のなかで偶然性の問題に触れている。しかし、着想自体は独自のものであったとしても、それが理論として膨らんでいく過程で、中河は再び同時代的な言説に依拠しようとしている。偶然論論争中に中河を批判した岡邦雄の言葉遣いでいえば「今更一群の行動主義者と共にベルグソン哲学などを担ぎ出して」きたのだ(注一一)。そしてその行動主義を輸入した張本人が小松清だった。

果たして小松清の行動主義とは何なのか。小松清(1900―1962)は兵庫県生まれのフランス文学者で、1921(大正一〇)年に渡仏した。昭和六年、その帰国後、小松はアクチュアルに進行するフランス文学界を報告し、とりわけ作家アンドレ・マルローをいち早く日本へ紹介して、彼の作品の翻訳を数多く手がける。そしてそのような仕事の中核を占めていたのが、元来はフランスの文学運動であった「行動主義」であり、小松が訳したラモン・フェルナンデスの「ジイドへの公開状」(『改造』昭九・六)をきっかけにして輸入されてきたその思潮は、小松自身の言説を中心にし、昭和一〇年、すぐに論争的なテーマへと膨らんでいった。

中河が直接言及している小松の論文「行動主義理論」(『行動』昭一〇・一)に従えば、「行動主義」ないしは「行動的ヒユマニズム」(小松に従えば「行動主義」はこれの略称)とは、「戦後文学の主流をなしたダダイズム及び超現実主義の浪漫的ニヒリズム若くば絶望的傾向に対して反動的に勃起したもの」だ。これの一つ前の論文「超現実主義とその前後」(『行動』昭九・一〇)では、戦争が与えた「inhumainとabsurdité」(非人間的と不条理)が、理論的説明を否定し破壊的本能しか認めないダダイズム(トリスタン・ツァラ)と、各個人の意識よりも精神分析的無意識の自動運動を強調した反理性的な(「ダダイズム再建運動」である)シュールレアリズム(アンドレ・ブルトン)を準備したと指摘されている。引用されたツァラによれば「永遠の尺度に測ればすべての行動は空虚である」。ここに、「浪漫的ニヒリズム若くば絶望的傾向」が認められるわけだが、「行動主義」はこのような傾向に対して立ち上がった思潮だ。「人生の全体性totalité」を強調した行動主義は、無意識や本能といった潜在的深層的な位相が及ぼす個人意識への影響を認めた上で、「理智そのものの正当な権利」や「意志の動力」もまた生活の一部に他ならず、生の「一つの全体性」の上でダダイズムとシュールレアリズムを批判的に引き継ごうとした。小松は〈行動的ヒューマニズムhumanisme d'action〉の語を行動主義者フェルナンデスから拝借し、その思潮が完璧に具体化された文学作品としてアンドレ・マルローの『征服者』を挙げている。

渡辺洋が既に指摘しているように(註一三)、少なくとも日本の行動主義文学論争は実作としては大きな実を結ぶことはなかったし、論争自体もその後誰にも継承されることはなかった。そもそも行動主義は理論的な観念体系をもった思想というよりも、行き詰まった文学界に新風を吹かす象徴的な意味合いが強かった。とりわけ日本での行動主義は、創作に於ける具体的な方法論があるわけではなく、実際問題としてはほとんど雰囲気を演出するものに留まった。

しかし、強いてその特徴を挙げてみれば、それは個人の意志の自由を無視して決定してくる潜在的深層的な位相を認めつつも、それを乗り越えようとする姿勢に求めることができるだろう。そしてそこで重要な役割を果すのがベルクソン哲学だった。ベルクソンは日々生活している自己(意識)の深層にある特権的な流動性があることを強調し、『創造的進化』ではそれが生命の流れとして解釈されたエラン・ヴィタル説が提起されることになる。このような点にベルクソン哲学とシュールレアリズムないし行動主義とが接触する領域がある。しかしベルクソン哲学は単に潜在的深層的位相に従属するわけではなく、ベルクソン哲学を引き継ぐ行動主義にも同じことがいえる。

ダダイズムやシュールレアリズムは小松の解説に従えば「意識生活のうちにあつて素材的部面を成す諸々の地下的潜在意識はわれわれのエスプリ〔精神〕の活動の性質及び領域を限定する」。だからこそ、「超現実主義は、宛も文化現象の解釈における唯物史観と同じく、人間性の本質を、個的意識から離れて営まれつゝある潜在意識若くば無意識の如き、意識生活の物質的、生理的断層に決定しやうとする」。こうしてそのような芸術思潮は「唯物史観の場合と均しく必然的に、一つの決定論(détenmisme)〔détermismeの誤植〕」に到達することになる。ダダイズムやシュールレアリズムの破壊性や新奇さが、しかし隠れた深層的潜在的位相の決定性を強調する余り、翻って膠着的な思想に到着してしまうという逆説があるのだ。

「唯物史観」のような「決定論」、中河偶然論が論敵にしていたプロレタリア文芸とは異なるもう一つの必然思想の原型をここに見出すことができる。しかし小松の論文には、必然論の原型ではなく、偶然論本体の原型すら見いだせる。小松にとって、そのような必然性を「制肘し、拘束し、支配しやうとするのがエスプリの本性」で、行動主義とは「潜在意識」と「エスプリ」の両立的な緊張状態、即ち「人性の発展のうちに瞬間瞬間ごとの創造と、その創造に参加する多分の偶然的動機を認むる精神的自由主義」に他ならない。行動主義は「偶然的動機」を強調する。そしてここで持ち出されるのが、ベルクソン哲学である。後段、「行動的ヒユマニズムとベルグソニズムの関係を的確しておき度い。この関連は甚だ重要である」と断った上で引用しているクルチュウスの言葉を長くなるが引用しよう。

「クルチユウスはその『ベルグソン論』のうちで、《定式は生命を圧迫する、これがベルグソンの思惟の根本要因である。ベルグソンは固定的に概念的な図式化に対して直接現実に生きている生命を防御した》或は《彼の意志の自由を再びその正しさに置く。彼は生命の歴史従つて人類の歴史はdira nécessitas(必然の論理)の成果ではなく、創造的発展の成果であることを示す。未来はそれ以前に言はれているゐたやうに、現在に於いてすでに必然的に予め作られてゐるものではなくて、各々の瞬間に吾々の協働によつて新しく産出されるものである》或は《機械的世界観は精神を殺した。意識は、機械論的世界観によつて、世界運動の偶然的な随伴現象となる。ベルクソンは精神生活の威厳を回復した。彼は、意識を創造的発展の目的として、生命躍動の自己把握として、理解することを教える》〔中略〕、フエルナンデスの所謂行動的ヒユマニズムが、以上クルチユウスに述べられたやうなベルグソン哲学の指導原理の上に立脚してゐることが理解されるであらう」

(「行動主義理論」)

中河に戻ろう。中河が行動主義の中に自身の偶然論を補強する、飛躍=必然否定の契機をベルクソンの名と共に見たことは明らかだ。小松の行動主義解説のなかに出てくる「躍動」、「必然の論理」の否定、「偶然的な随伴現象」といった言葉はそのまま偶然論に転化可能なものだ。もっといってしまえば、そもそも偶然論立論さえも、行動主義言説なしには成立しえなかったかもしれない。小松の「行動主義理論」を読むに先んじて、例えば「偶然とリアリズム」(『都新聞』昭九・一二・一〇)などで中河は既に偶然論の萌芽を見せており、完全に行動主義に依存していた訳ではないにしろ、行動主義が喧伝されるのは「ジツドへの公開状」が発表された昭和九年の六月以降のことで、時代順に見てみれば偶然論は行動主義という文壇的文脈の影響下で形成された言説であることは間違いない。そのような文壇文脈のなかで、中河が偶然論立論の機会を見た可能性は極めて高い。

このことは、言い換えれば、形式論という過去の仕事が残していた「宿題」である「飛躍」を、行動主義に内在したベルクソン哲学を使って再解釈する好機を中河にもたらしたともいえる。ベルクソンを介して形式論は偶然論へと橋渡しされ、中河の初期評論はこうして「飛躍」によって一つの大きな流れを形成することに成功した。そしてそのベルクソンとは行動主義という文壇の時流によって紹介された一思潮だったのだ。

しかしながら、以後、ベルクソンの名は、行動主義においても中河評論においても後景化していく。行動主義は端的に一時代の徒花として終わったこともあるが、そもそも小松は、『行動主義文学論』(昭和一〇・六)として文章をまとめる際に、何故か初出「行動主義理論」にあったベルクソンの名を一通り削除してしまっている。或いは、戦後、中河は『偶然と文学』の改訂版を何度か出す際に、ベルクソンではなくキルケゴールやサルトルやカミュといった実存哲学の系譜を強調することによって、自身の偶然論を翻って補強しようとする。自分の論は実存主義を先取りしていたのだ、というわけだ(註一三)。このように、ベルクソンの使用は一時代に限定的に活性化され、以降当事者の手によって消去されてしまった。それ故、今日から見たときに、その影響が分かりにくくなってしまっている。

中河は文壇から断絶した孤高の作家というイメージが強い。森下節『ひとりぽっちの戦い――中河与一の光と影』(金剛出版、昭五六・一二)は、盗作疑惑(小説『天の夕顔』が盗作だったのではないかという疑惑)とブラックリスト事件(中河が左翼文学者のブラックリストを警察に売り渡した疑惑)が事実無根であることを訴えた書物であるが、そのような噂が流された「孤立の真因」として森下は中河の土着的ではない国際的性格や病的な潔癖性神経衰弱による交際下手などを挙げている。しかし少なくとも新感覚派の旗手として活躍していった昭和初年代での中河の評論活動は、形式論に生きている菊池や横光の言説にしろ、偶然論に認められる小松の言説にしろ、同時代的な仕事に対し敏感で、それらを意欲的に取り入れようとしていた節が多々ある。そのことを踏まえず、中河の「孤立」のみを強調することは錯誤を犯している。伊藤整は偶然論と形式論の共通点にモダンかつ高雅な中河の「芸術家としての風懐」を見ている(「偶然文学論について」『翰林』昭一〇・八)。先に言及した中村三春は同論文で、中河が抱いていた長年に渡る科学理論への親和性を理由に量子力学的偶然論の成立に「必然的な展開」を見る。しかし、両者は共に中河自身の固有の知的性格にその評論の根拠を読んでいる点で疑問がある。というのも、時流にあった行動主義のベルクソン哲学との正に偶然の出会いを経なければ、そのような渡りに船的な条件が整わなければ、論を跨がせるような「飛躍」は生じず、科学的意匠以前に偶然論そのものが成立しなかったかもしれない。少なくとも理論として顕在化してこなかったかもしれないからだ。

六、翻ってベルクソンから

以上、中河初期評論における、形式論と偶然論の連続性を「飛躍」の語を中心に明らかにしてきた。そこで重要な役割を演じていたのは昭和一〇年付近の行動主義がもっていたベルクソン哲学だった。

しかしながら付記しておけば、中河の初期評論を通時的にかつ客観的にみたとき、ベルクソン哲学の導入はその内部に決定的矛盾を孕ませてしまったようにみえる。それは物質性の問題に関わる。既に見たようにベルクソンは生命進化の力動の根拠にエラン・ヴィタルの流動性をみる。しかし、その場合の「生命」は極めて非物質的なものとして捉えられている。言い換えれば、ベルクソンは物質を軽視する傾向がある。

「ある大きな意識の流れが、あらゆる意識と同様に、相互浸透した莫大な数の潜在性を帯びて、物質に浸透したかのように、すべては進行する。その流れが物質を有機的組織化に導いたのだが、その運動は物質によって、無限に遅らせれると同時に、無限に分割された」

(第二章)

生命の連続的な飛躍の流れは物質によって遅延され、分割される。逆に言えば、エラン・ヴィタルの純粋な姿は物質の介入以前に求められることになる。ベルクソンの議論には物質(身体)なしで持続する純粋な生命性(「ある大きな意識の流れ」)を想定しているように見受けれらる箇所が多々ある。別の引用に従うなら「われわれは、生命の流れそのものではない。われわれはこの流れなのだが、すでに物質を、言い換えるなら、生の流れが流れつつ運ぶ流れの実質の凝固せる諸部分を積み込まれている」(第三章)。言い換えれば、個々の生命体は物質を携えているという点で、大きな生命の流れからみれば不純なものなのだ。ヴラジミール・ジャンケレヴィッチは『アンリ・ベルクソン』第四章(阿部一智+桑田礼彰訳、新評論、昭六三・六)のなかで、「生命と本能は、自分たちの思うようにはならない物質と向い合っている。この物質を考慮せずに済ますベルクソンは、あまりにも実在論的すぎる」と苦言を呈している。この延長線でジャンケレヴィッチは「器官‐障害organe-obstacle」という用語を造り、ベルクソン的生命論の説明を試みている。物質は純粋な生命にとって「障害」でしかないが、他方物質がなければ生命は「器官」を持てず、現実に実現しない。生命体とはそれ自体が逆説的な事態である。「身体は、ついたてのように立ちはだかって知覚を妨げ、しかもまさにそのことによって知覚を可能にしている」。「魂は身体なしには存在しないが、だからといって魂は身体用にできているわけでもない」。比喩的にいえば「囚人には監獄が必要なのだ」。このように物質を「障害」としてみなす生命観が成立するには、その反対に物質を含まない純粋に精神的な生命性を対峙させる必要があり、ジャンケレヴィッチを待たずとも事実ベルクソンにはそのような精神主義的な側面がある。小松清が述べていた通り、「ベルクソンは精神生活の威厳を回復した」のだ。

しかし以上のようなベルクソン哲学の傾向は、当然、物質的性格を強調していた中河の形式論と対立せねばならないもののはずだ。ベルクソン哲学は明らかに中河がいうところの精神主義的な内容論の方に分類せねばならない。素材+飛躍=形式で定式化可能な形式論は、偶然論において実質的に素材+偶然=形式へと変形されたが、ベルクソンの哲学はその飛躍なり、偶然なりがもっていた根本的な精神的性格を暴いてしまっている。事実、ベルクソンにとって、偶然性が避けられないのは物質の秩序を眺める「精神」の秩序との齟齬によって発生するものだ。つまり、そもそもの初めから偶然性概念は精神的な側面なしには成立しなかったのだ。形式論が物質的で内容論が精神的という形式論当初の立論の根底に関わる対立図式は、ベルクソン導入によって事実上ほとんど破棄されているのに等しい。

当初相手取っていた論敵と戦っていくうちに、いつの間にか自身が論敵に似てきてしまう。中河の初期評論、形式論から偶然論の流れはそのような逆説に陥ってしまっている。それは形式論と偶然論の蝶番である「飛躍」の主題化がベルクソン哲学と合流したことで、それ自体正に論理飛躍的、アクロバティックに変化し過ぎたことに由来するだろう。「唯物史観」の必然思想に抵抗しようとする偶然論には、真の意味で「唯物論的」を名乗っていた形式論の物質的性格は失わてしまっている。そのような評論の一貫性についての揺らぎは、前述したような時々の時局で大きく様変わりする文壇文脈への対応によって生じた結果とみなせるだろう。

七、日本近代偶然文学論序説――二葉亭四迷から中河与一へ

けれども、中河の偶然論は、今日から見たとき日本近代文学を根幹的に捉え直す重要な論点であったことは疑えない。

例えば、近代文学の始まりを告げる『浮雲』の作者二葉亭四迷もまた「小説総論」(『中央学術雑誌』明一九・四)のなかで「凡そ形(フホーム)あれば茲に意(アイデア)あり」と文芸に内容と形式の区別を打ち立てていた。四迷にとっても中河と同じく「形」(form)は「物」を指し、「意は形に依つて見はれ形は意に依つて存す」。しかし中河と反対に四迷は(中河がいうところの)内容主義者に相当している。というのも四迷は「意こそ大切なれ」と主張するからだ。「意は内に在ればこそ外に形はれもするなれば、形なくとも尚在りなん。されど形は意なくして片時も存すべきものにあらず」。「形」は「意」に依存しているが、「意」は「形」を必要としていない。

そのような内容主義者が「形は偶然のものにして変更常ならず、意は自然のものにして万古易らず」と偶然性批判を繰り広げていたことは決して偶然ではない。形式、即ち偶然的な形は、変化の可能性に常に晒されているがために、物事の本質(自然nature)ではないし、当てにならない。だからこそ、このような論者の偶然性批判は「小説に摸写せし現象も勿論偶然のものには相違なけれど、言葉の言廻し脚色の摸様によりて此偶然の形の中に明白に自然の意を写し出さんこと、是れ摸写小説の目的とする所なり」という偶然性克服の小説論を生じさせることになる。偶然的な形は、その内容である「自然の意」によって手綱を引いてやらねばならない。リアリズム小説の本髄は、何の必然性もなく出来事が次々に多発し連鎖していく(戯作に代表される)前近代的創作物とは違い、当てにならない偶然性を矯正し物事や事象の本質である「自然の意」を活かすことに求められる。

共に形を物質的だとしながらも、そして共にその点に偶然性を関連づけながらも、四迷と中河は完全に相違する芸術観へと導かれた。一方は形に付随する偶然性を「自然の意」によって克服しようと努め、他方は形を無限に多様に変化さす偶然性を「飛躍」として積極的肯定的に取り入れようとしている。このような対照から翻って見えてくるのは、近代文学とは実は内容偏重の文学であり、そして何よりも偶然性をリアリズムによって追放しようと試みた特殊な文学の系譜なのではないか、或いは言い換えれば、「飛躍」を抑圧していくような傾向性を持った創作のカテゴリーだったのではないか、という近代文学にとって根本的な疑問である。

それ故、続く中河の評論が、『万葉の精神』(昭和一二・七)という名の万葉集論であったことには相応の理路がある。近代文学が偶然性を排除した文学であるのなら、来るべき文学の形は近代以前に時代を遡らなければならない。しかし『日本浪漫派』同人入りを果たしたのと同時進行的なこの仕事は、以降の中河評論の国粋主義的調子を与えることになったように見える。続く『日本の理想』(昭一三)や近代の超克論争を予感させる戦後の『近代はもう終つた』(昭三七)など、中河の評論は明らかに一種の日本主義へ傾斜する。果たして、それら以降の評論は形式―偶然論と依然連続するものなのだろうか。そして、近代文学への根本的疑問をいち早く言語化しえた小説家中河与一の実作の成果はいかなるものだったのか。このような問いは別稿に譲りたい。

註

(註一)

森安理文「中河文学の美学―特に絶望浄化の倫理について」/笹淵友一編『中河与一研究』収、右文書院、昭四五・五。ちなみに、笹淵友一編『中河与一研究』はこの四五年版と、その後に南窓社から出版された同題名の五四年版が存在するが、この二書は全く別の内容をもっている。注記しておく。

(註二)

笹淵友一「「偶然文学論」とその文学史的意義」/笹淵友一編『中河与一研究』収、右文書院、昭四五・五。

(註三)

馬場憲三郎「六 評論」/笹淵友一編『中河与一研究』収、南窓社、昭五四・三。

(註四)

中村三春「量子力学の文芸学――中河与一の偶然文学論」、佐々木昭夫編『日本近代文学と西欧――比較文学の諸相』収、翰林書房、平九・七。

(註五)

例えば、岡邦雄「中河与一氏の誤謬」(『大阪朝日新聞』昭一〇・三・二九)。

(註六)

小森陽一は『構造としての語り』(新曜社、昭六三・四)第五章のなかで、この唯「物」論性にアインシュタインの相対性理論(数理「物」理学)を日本に紹介した物理学者・科学ジャーナリストの石川純という仲介者を強調している。先端物理学が旧来的物質観の再考を迫るのだ。石川は偶然文学論でも中河を援護する形で言説を展開することになる。

(註七)

両者の比較研究の成果の一つに、山本亮介「横光利一と自然科学―「形式主義文学論争」前後を中心に―」(『芸術と批評』平一一・五)がある。

(註八)

真銅正宏「昭和十年前後の「偶然」論―中河与一「偶然文学論」を中心に―」『同志社国文学』、同志社大学、平八・一。

(註九)

宮山昌治「大正期におけるベルクソン哲学の受容」、『人文』、学習院大学、平一五。

(註一〇)

宮山昌治「昭和期におけるベルクソン哲学の受容」、『人文』、学習院大学、平一六。

(註一一)

(註五)に同じ。

(註一二)

渡辺洋「フランスと日本における行動主義文学」、『歴史と文化』、岩手大学人文社会科学部、昭五六・二。

(註一三)

このことは戦前出版された『偶然と文学』と戦後に改訂に改訂を重ね最終的に出版された全集版の『偶然の美学』(全集第一〇巻、角川書店、昭四二・三)を読み比べてみれば一目瞭然だ。

※ 中河与一の引用は『形式主義文芸論』(新潮社、昭五・一)と『偶然と文学』(第一書房、昭一〇・一〇)を使用した。全ての引用箇所の旧字は新字に、傍点は傍線に直した。引用内の〔〕は引用者による注釈である。また、二葉亭四迷「小説総論」の変体仮名も平仮名に直した。

![群像 2015年 11 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Po0v6LUML._SX110_.jpg)