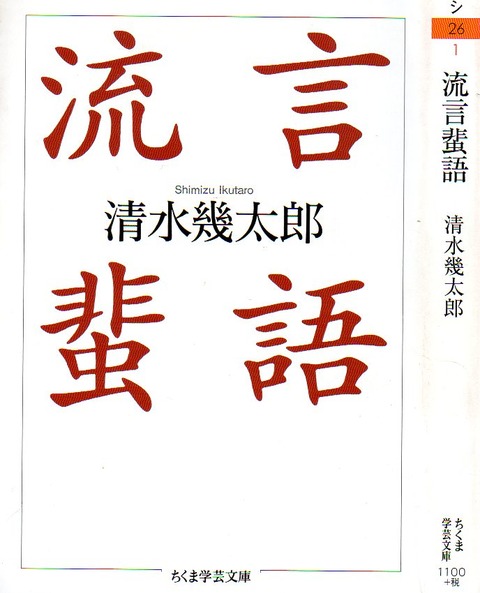

清水幾太郎の『流言蜚語』(ちくま学芸文庫、2011・6)を読んだ。初出は1937(昭和12)年、日本評論社。主として関東大震災の報道や伝聞を関心の中心にした言葉の力についての論考である。

今日、即ち震災以後、日本人であるなら誰でも「流言蜚語」という言葉を耳にする機会は格段に多くなったことだろう。根も葉もない事実と異なる伝聞情報を示すこの言葉は、東日本大震災、とりわけそれによって引き起こされた原発事故の放射能被害をめぐる様々な情報に対して投げかけられてきたし、それは今でも続いている。〇〇産のレタスはもう食べれないのではないか、とか、〇〇県では奇形の蝉が出現した、だとか、数えればきりがないほどに、私たちはその手の情報に接し、人によっては日常生活に支障をきたすほどの不安を感じることもあっただろう。

一般常識的にいえば、情報に対する最も素朴な態度は、「真偽を確かめよ」というものだ。本当なのか嘘なのか、情報は真偽の二分コードに貫かれ、採択されるものと捨象されるものとが選択される。嘘ならば捨てておくし、本当ならば次の行動に活かされる。このコードに従って情報の価値は分配され、分類される。では、真偽はどのように判断されるのか、勿論、知ることによって。真偽のコードはだから知のコードである。

しかし、人は常に知のコードを十全に使用できる訳ではない。例えば、環境が予期できない形で動転している場合、環境全体を余すことなく鳥瞰的に把握することは難しい。そこで行われるのは虫瞰的な環境経験の継ぎ接ぎによって想像的に環境の現状を推量し、客観的に見れば最善ではないかもしれないが、取り敢えず全体像に対して最適化された(と思われる)行動を選択するという次善の策である。ここで知のコードは不十分にしか発揮されない。見逃してならないのは、たとえ鳥瞰的な把握が完全にできていたとしても、観察主体にとってみれば一度環境の動転が予期されてしまえば、環境の全体像そのものへの信頼が失われ、主体が環境の境界線そのものを確定することができないという決定的な不能を抱えてしまうということだ。何処までが「環」であるかを決められないのならば、結局、何処まで知ればいいのかも分からなくなる。

そう。私達は凡てを知ることはできない。知るということは同時に何を知らないでいるかの選択でもある。もしかしたら地球の裏側の羽ばたきの有無が、町の桶屋の経済を左右するかもしれない。その仮説は特別間違っていないかもしれないが、それを顧慮して生きていくことはできない。私たちの心配は有限で、心配に値する「環」を選択せねばならない。動転する環境はその選択基準をも動転させてしまうのである。

物理的にも心的にも有限な人間が扱える真偽のコードには限界がある。そこで呼び出されてくるのが、真偽ではなく信疑のコード、信じるか疑うかのコードである。

既に「信頼」という言葉を使っている。清水幾太郎『流言蜚語』のなかでも、極めて重要な発想が、「知識」と「信仰」の区別である。清水は次のように指摘している。「知識が人間と環境との間に成り立つものであるとすれば、信仰は人間とイメージとの間に成り立つものであると言うことが出来る」(80p)。イメージは環境の現状と合致しているとは限らない。しかし、イメージなしに選択に臨むことは更なる困難をもたらす。故に、イメージとは環境の全体像の代替物、補綴の一種だとみなすことができる。信仰-イメージは不足する知識-環境の代わりとして代替的、仮定的、補助的に機能することになる。知、即ち真偽が主要コードだとすれば、信、即ち信疑はその付属コード、或いは従属コードや第二次的コードとして使用することになる。

しかしこのような二重コードの的確な併用は机上の議論に過ぎない。真偽をメインに、信疑をサブにして、環境の動転に対応していく行動様式は勿論理想的だ。知で多数セグメント化した環境像、そこに依然空いている隙間や裂目や穴に、信のセメントを流し込むことでセグメント同士を繋ぎ合わせることは、暫定的に最適化された行動規範を生み出すはずだ。けれども、そのモデルは信じるという行為の軽視した結果生まれた仮想モデルに過ぎない。

例えば、月は地球の周りを回っている、という命題は知ることに属しているのか、それとも信じることに属しているのか。一見それは知識の命題であるように見える。自転公転は初等教育で習い、日常的にも夜の月が欠けたり移動したりすることを目撃することができるからだ。しかし、それは地球の周りを回る月の回転そのものを明かしているわけではない。地上で見れる夜空の月の移動は回転運動を約束していないし、教育による知は、少なくとも最初はその知が真であると「信じる」ことによってのみ担保されている。確かに信疑は真偽を支える。しかし、その支持は真偽の土台に侵食し、寄生的に知の存立そのものに常に既に関与してしまっている。

ジャック・デリダの代補supplementの論理を思い出してもいいだろう。代補とは代替的かつ補足的なものの謂いだが、通俗的なイメージを借りる為に、より簡潔にサプリメントと訳してもいい。サプリメントとは、本来の食事で足らない栄養素を、代替し補足する食事の従属物であるが、しかしその主従の関係はしばしば転倒を起こしてしまう。「食事の時間がないから、せめてサプリでも…」、「ダイエットの為に食事を抜いて、サプリメントで…」といった仕方で、主と従、メインとサブの関係逆転の光景を現代に生きる我々が想起することは難しくない。デリダは、とりわけパロール(話し言葉)とエクリチュール(書き言葉)にこの転倒、主従の決定不能な状態を読み込むが(つまり話し言葉の写しで書き言葉が出来上がるのではない)、しかしそれ以上にこの事態は真偽と信疑のコードについても妥当するものだ。真から始める前に問われるべき信じられている真。

清水幾太郎は「信仰」を社会の「静止の原理」だと述べている(恐らく、ここに社会学を社会静学と社会動学に分けたオーギュスト・コントの影をみることができるだろう)。信仰-イメージはあらゆる問いかけを省略し、個々人の社会的行動を自動運動化させる。八月になれば墓参りに行くものであり、目上の人には敬語を使うべきであり、そこで一々「何故?」という問いを提起することはできない。

このような「信仰」が、例えば原発の安全神話を作った作らないという話をすることはできるかもしれない。しかしそこで翻って要求されてくるのは、純粋な知(真偽)の領域、信(信疑)の汚染(!)を洗浄した純化した領域、その聖域への希求だ。けれども、そんなものは仮想的にしか存在しない。一見純粋に見える知の内部には信のセメントが既に流し込まれ、内側から知の構築物を支えている。

長くなってしまった。本の感想を端的に記しておこう。「反原発派は放射能なんて何の害もないのにギャーギャー騒いで頭が悪い」とか「脱原発は経済のことをどう考えているのか」という巷の批判はたとえ正しかったとしても何の説得力もない。人間とは頭の悪い動物だ、という命題自体には心の底から同意するものの、それは別段反原発派に限ったものではない。そこで認められるのは、知ることと信じることの、区別すべきだが常に既に絡み合ってしまっている二重コードを併用せねばならない人間の運命的な欠陥であると同時に、本来ならば知ることのできない(知る必要のない)拡張された環境へアクセスできる人間知性の矜持の証であるからだ。

↓原書はここから。

流言蜚語 (ちくま学芸文庫 シ 26-1)

![群像 2015年 11 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Po0v6LUML._SX110_.jpg)